歯ぎしりの影響と対策|放置すると歯や身体に及ぶダメージとは?

- 2025年9月25日

- お口の病気

寝ている間や日中に無意識にしてしまう「歯ぎしり」。

ご自身では気づきにくいものですが、実は多くの方が悩まされている口腔習癖のひとつです。

「朝起きるとあごが疲れている」「歯がすり減っている気がする」「歯医者で歯ぎしりを指摘された」

など、歯ぎしりが体に与える悪影響は想像以上です。

今回は、歯ぎしりの原因・種類・放置することのリスク・そして歯科的な対策法について詳しく解説します。

目次

歯ぎしりとは?その種類と特徴

「歯ぎしり」と一口に言っても、実はいくつかのタイプがあります。

グラインディング(ギリギリ型)

最も一般的な歯ぎしりで、上下の歯をすり合わせるタイプ。

夜間にギリギリと音を立てることが多く、歯の摩耗やあごへの負担が大きいです。

クレンチング(くいしばり型)

音はしませんが、強く歯を噛みしめてしまうタイプ。

日中の集中時や緊張時、夜間の無意識下でも見られます。

タッピング(カチカチ型)

上下の歯を断続的に軽く打ち鳴らすように噛み合わせるタイプ。

他のタイプに比べて稀ですが、歯や顎関節へのダメージは無視できません。

歯ぎしりが起こる原因とは?

原因は一つではなく、複数の要因が絡み合って発生することが多いと考えられています。

ストレス・緊張

精神的ストレスや不安があると、無意識に筋肉が緊張しやすくなり、歯ぎしりが起こることがあります。

噛み合わせの異常

歯列の不正や補綴物の高さのズレがあると、不自然な噛み合わせがストレスとなり、歯ぎしりを引き起こすことがあります。

睡眠障害

睡眠時無呼吸症候群や睡眠の質の低下も、歯ぎしりの引き金となる場合があります。

習慣化

幼少期からのクセが残っている場合や、習慣として定着していることもあります。

歯ぎしりが引き起こす悪影響

歯の摩耗・破折

歯がこすり合わされることで、エナメル質が削れ、象牙質が露出し、知覚過敏や虫歯のリスクが増大。

ひどい場合には歯が割れたり、詰め物・被せ物が壊れることも。

顎関節への負担

過度な力が顎関節にかかり、顎関節症(あごの痛み・音・開けづらさ)の原因になることがあります。

筋肉・肩こり・頭痛

咀嚼筋の緊張が続くと、顔の筋肉や首・肩・頭にまで影響を与え、頭痛や肩こりを引き起こします。

審美性の低下

歯がすり減ることで歯の長さや形が変化し、笑顔の印象が変わってしまうことも。

歯ぎしりのセルフチェック

以下の項目に当てはまる場合、歯ぎしりの可能性があります。

◎起床時にあごが疲れている、痛む

◎歯が平らになってきた気がする

◎頬の内側に噛み跡がある

◎被せ物や詰め物がよく外れる

◎パートナーに歯ぎしりの音を指摘されたことがある

1つでも当てはまる場合は、歯科医院での診察をおすすめします。

歯ぎしりへの対策方法

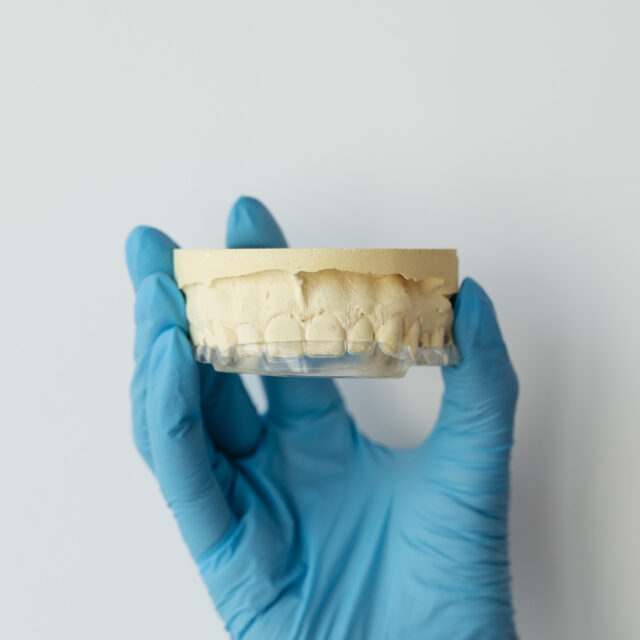

マウスピース(ナイトガード)の装着

歯科医院で作る「ナイトガード」は、歯ぎしりによる歯やあごのダメージを軽減する装置です。

夜間の歯ぎしり時に歯同士が直接ぶつからないようにし、摩耗や筋肉への負担を緩和します。

※市販品もありますが、自分の歯に合ったオーダーメイドタイプの方が効果的で安心です。

噛み合わせの調整

詰め物や被せ物の高さ、歯列のズレによって歯ぎしりが生じている場合は、調整が必要です。

矯正治療で咬合バランスを整える場合もあります。

ストレスケア・生活習慣の見直し

十分な睡眠、リラックスできる時間の確保、カフェインやアルコールの摂取を控えるなど、日常生活でのストレス軽減も重要です。

ボトックス治療(必要な場合)

近年では、咬筋(こうきん)の過緊張を緩和するためにボツリヌス注射(ボトックス)を行うケースもあります。

一時的に筋肉の力を弱めることで、歯ぎしりのダメージを軽減します。

歯ぎしりを放置しないことが大切

歯ぎしりは自覚しにくく、「放っておいても大丈夫」と思われがちですが、そのままにすると歯・顎・身体全体に悪影響が及びます。

日中のくいしばりに気づいたときは意識的にリラックスし、歯を離す習慣をつけましょう。

また、歯科医院での定期的なチェックで、歯ぎしりの兆候や影響を早期に発見・対処できます。

まとめ

◎歯ぎしりは「ギリギリ」「くいしばり」「カチカチ」など複数のタイプがある

◎原因はストレス・噛み合わせ・習慣など複合的

◎放置すれば歯の摩耗・知覚過敏・顎関節症・頭痛などの原因に

◎対策は「ナイトガード」「咬合調整」「ストレスケア」など

◎自分では気づきにくいため、歯科での相談が重要

歯ぎしりの予防と対策には、ご自身の状態を知ること、そして早めの対応がカギです。

気になる症状がある方は、ぜひお気軽に歯科医院にご相談ください。